延长血小板储存时间的最新方法

引言:本文聚焦于延长血小板储存时间的最新研究进展。通过分析三篇前沿文献,涵盖了脂质体白藜芦醇抗氧化保护、冷藏血小板的代谢与止血功能维持,以及储存袋表面蛋白冠冕与血小板粘附对储存损伤的影响,系统评估了不同策略对血小板储存质量和功能保持的作用机制。研究成果为优化血小板储存条件、延长保存期限及提升临床输注效果提供了坚实的理论依据和实践指导。

脂质体白藜芦醇通过抗氧化和物理缓冲作用缓解血小板贮积病变

编译者:曾媛 审校者:黄远帅

一、背景:

血小板输注在临床疾病的治疗和预防外科手术患者出血至关重要。但是,血小板在储存过程中会发生血小板贮积病变(PSL),表现为凋亡、激活、聚集能力下降和线粒体功能障碍等,这会使血小板质量下降,导致其保质期较短(仅为5天)和输注效果降低,进而使大量的血小板被浪费。细胞内活性氧(ROS)过多是引发PSL的主要因素之一。虽然已经研究了一些血小板储存策略(比如在-4℃储存、在-80℃的二甲基亚砜中冷冻保存和开发血小板添加剂溶液)可以减轻PSL以延长他们的保质期,但是这可能会导致血小板形成血管性血友病因子受体的GPIbα、对血小板产生毒性和降低血小板的回收率等。白藜芦醇(Res)作为一种天然抗氧化剂,可以清除ROS,但因其水溶性低、稳定性较差,临床应用受到限制。而脂质体是应用最广泛的药物递送系统之一,可以提高药物的溶解度、稳定性和疗效。因此,本研究构建了脂质体载白藜芦醇系统(Res-Lipo),旨在通过其抗氧化作用和物理缓冲作用缓解PSL,为延长血小板储存时间提供新策略。

二、主要实验结果:

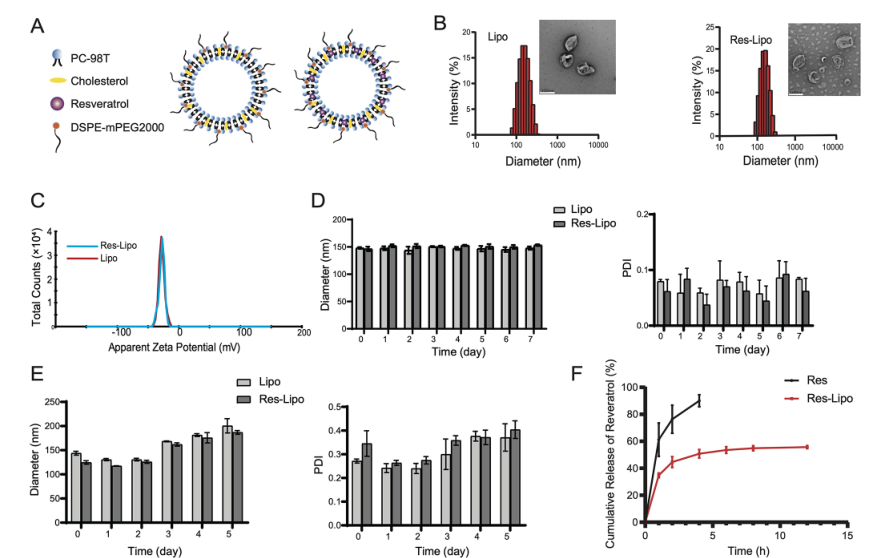

1. Res-Lipo的表征:通过薄膜水合法制备的Res-Lipo大小约为150nm,透射电镜观察其粒径约为110nm(图1 B),Zeta电位为-27mV(图1 C),在4℃下可保持稳定7天(图1 D),22℃和85rpm下可保持稳定5天(图1 E),且具有缓释特性(12h内释放约56%的药物),测得其载药量和包封率分别为3.3%和75.9%。

图1 Lipo和Res-Lipo表征

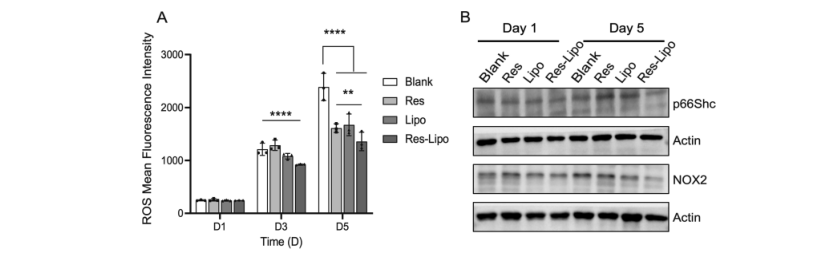

2. Res-Lipo清除ROS能力:Res-Lipo通过下调ROS相关调节因子和酶(p66Shc和NOX2)的表达抑制来减少ROS生成,可显著降低储存血小板的ROS水平(储存5天储存后降低近50%),效果优于游离Res。(图2)

图2 Res-Lipo的抗氧化能力

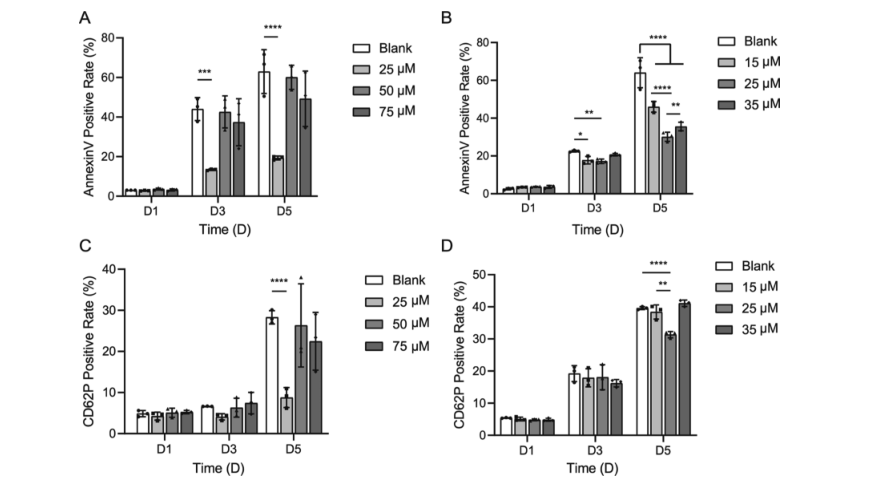

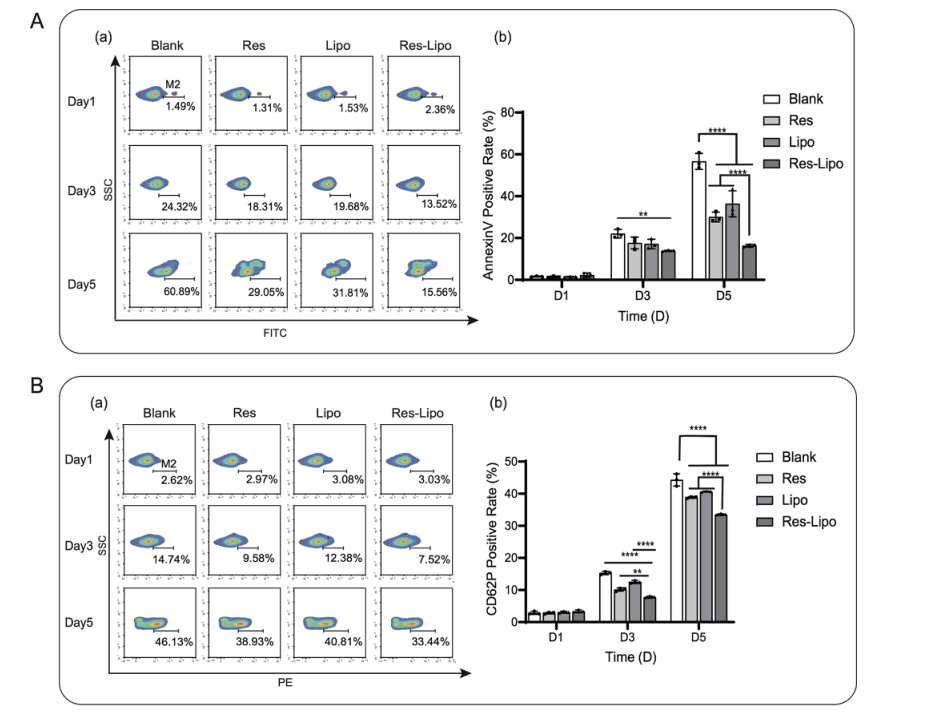

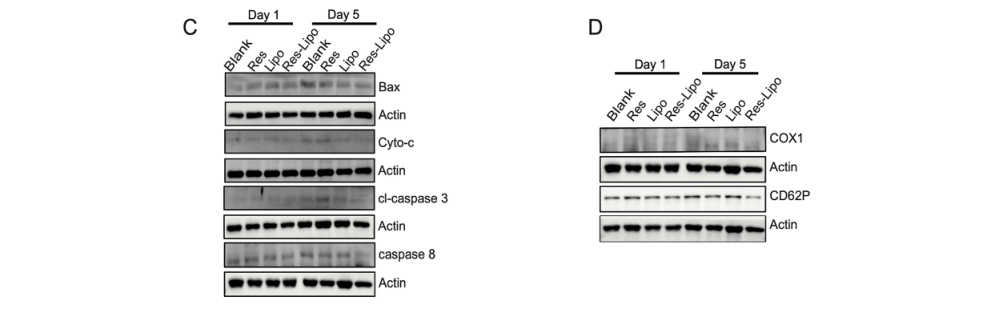

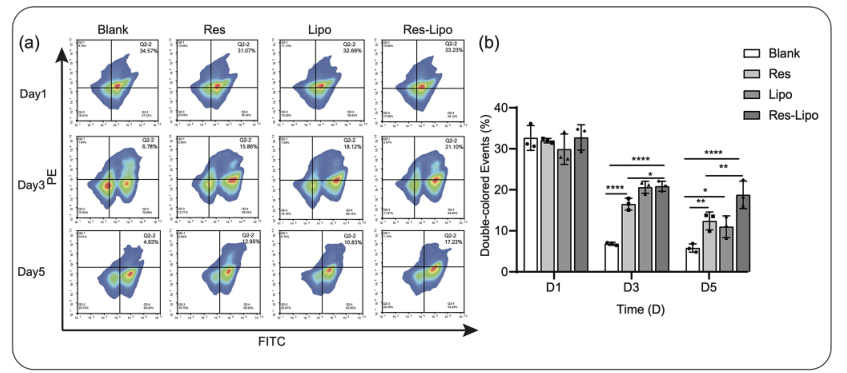

3. Res和Res-Lipo缓解PSL的效果:用Res预处理的血小板在储存过程中的CD62P表达和PS暴露显著降低[磷脂酰丝氨酸(PS)暴露和CD62P表达通常作为PSL的评价指标],在25μM显示出Res为缓解PSL的最佳剂量(图3)。相对于常规储存血小板在储存5天后其CD62P表达率达到50%,PS暴露率为60%来说,Res-Lipo组中血小板CD62P表达率为30%,PS暴露率为16%(图4 A B),且Res-Lipo还能下调凋亡相关蛋白(如cleaved-caspase 3、Bax),并抑制COX1的表达以减少血小板激活(图4 C D)。

图3血小板储存期间的凋亡和活化水平

图4 PS暴露、CD62P表达、细胞凋亡相关标志物表达水平

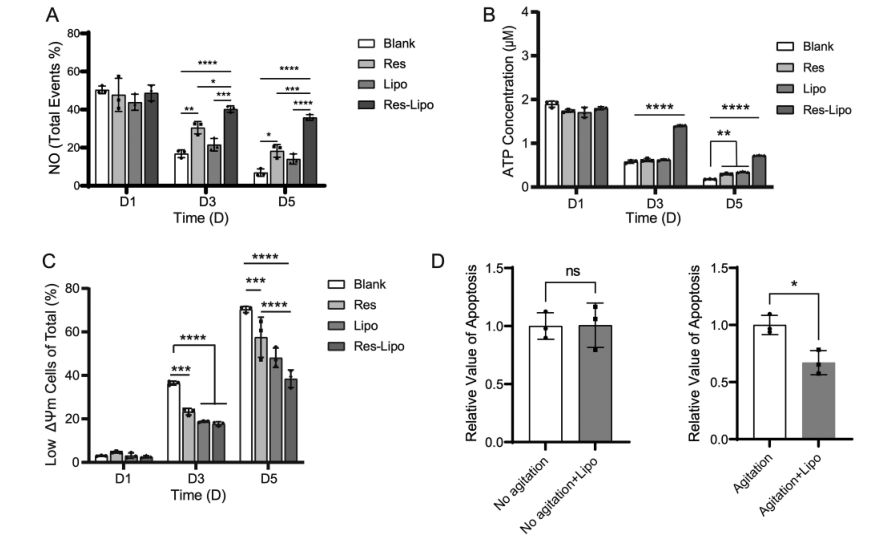

4. Res-Lipo维持血小板功能:Res-Lipo不仅能维持血小板的NO(图5 A)、ATP产生的水平(图5 B)和避免线粒体膜电位(MMP)的降低(图5 C),以保持血小板抑制聚集和正常代谢功能,还能维持其聚集ADP的能力来补偿血小板储存导致的凝血功能受损(图6)。

5. Res-Lipo具有物理缓冲作用:空白脂质体(Lipo)在持续振荡条件下可减少血小板的细胞凋亡率,实验证明,在振荡条件下不含Lipo的血小板的细胞死亡率是Lipo处理的血小板的1.5倍(图5 D)。

图5 Res-Lipo对血小板功能的影响及其脂质体的物理缓冲作用

图6 不同储存时间血小板凝血功能检测

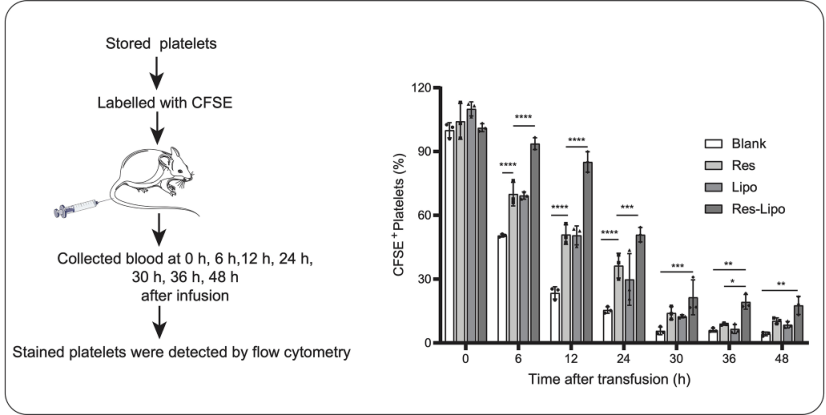

6. Res-Lipo能延长血小板的体内存活时间:Res-Lipo处理的血小板在小鼠体内存活时间显著延长,在6h时,非治疗组约有50%的血小板被清除,而Res-Lipo组有93%的血小板保留在体内,且在48h仍有17%的血小板,延长了血小板的体内存活时间(图7)。

图7 鼠体内血小板存活时间

三、结论:

本研究表明脂质体白藜芦醇(Res-Lipo)不仅能够通过清除ROS抑制血小板凋亡和活化来有效缓解PSL,还能维持血小板正常线粒体和凝血功能并延长其储存期,有望作为缓解PSL安全的添加剂应用于临床,以减少血小板浪费并提高输注疗效。

四、文献来源:

Hou J, Xiong W, Shao X, Long L, Chang Y, Chen G, Wang L, Wang Z, Huang Y. Liposomal Resveratrol Alleviates Platelet Storage Lesion via Antioxidation and the Physical Buffering Effect. ACS Appl Mater Interfaces. 2023 Oct 4;15(39):45658-45667. doi: 10.1021/acsami.3c09935. Epub 2023 Sep 20. PMID: 37729093.

冷藏血小板的止血能力可维持三周,并与牛磺酸代谢相关

编译者:蔡智 审校者:黄远帅

一、研究背景

为提升储存血小板在临床止血中的疗效与可及性,研究者逐渐关注冷藏血小板(cold-stored platelets, CS-PLT)作为传统室温储存血小板(RT-PLT)的替代策略。既往研究表明,CS-PLT在体外可较好地保留止血功能,并在体内短期研究中显示出一定疗效。当前多项临床试验正探索其在出血患者止血性复苏中的应用价值。尽管传统血小板功能检测方法表明CS-PLT可在冷藏状态下维持聚集与凝块形成能力,但由于这些检测多为静态系统,无法模拟生理性血流环境,CS-PLT功能检测结果与实际临床疗效之间的转化关系尚不明确。此外,血小板的代谢状态在维持其止血功能方面至关重要,冷藏处理虽可改变其代谢活动(如降低葡萄糖消耗),但其对功能的具体影响机制仍未明晰。近期研究初步揭示了某些代谢物与CS-PLT聚集及凝块形成功能之间存在相关性,提示代谢状态可能是影响其储存功能的关键因素之一。然而,不同采集方式(单采或全血来源)与储存方案所引起的代谢差异及其功能关联尚缺乏系统性研究。因此,本研究拟通过多维度指标系统评估冷藏血小板在储存3周期间的表型、代谢特征及止血功能,明确其功能保留情况,识别关键代谢通路,并为优化储存血小板质量及代谢干预策略提供理论依据。

二、主要结果

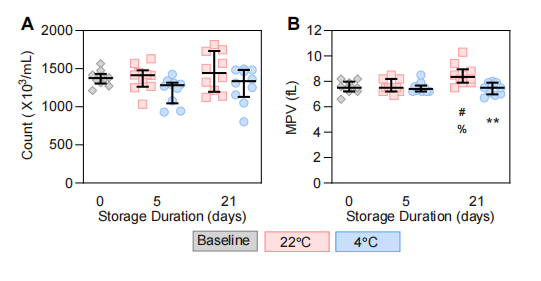

1.在整个储存期间,无论是在4?°C还是22?°C条件下,血小板计数均未发生显著变化(图1A)。然而,22?°C储存21天后,血小板平均体积(MPV)由基线中位数7.5显著升至8.4(图1B),且该数值较同时间点的4?°C组及22?°C储存5天组均存在统计学显著差异。

图1 4?°C储存条件下血小板计数和平均血小板体积(MPV)的变化情况。(A)血小板计数;(B)平均血小板体积。

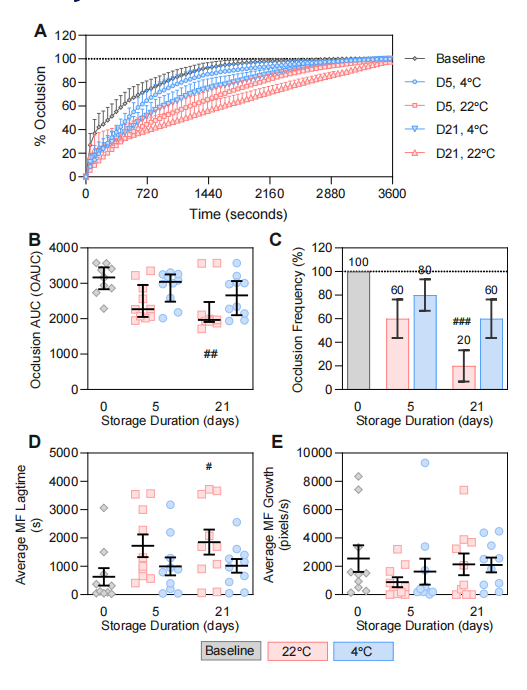

2.功能评估显示,冷藏21天的血小板在模拟动脉剪切力的微流控模型中通道闭塞速度快于供者匹配的22?°C储存组(图2A),且其血栓形成能力(OAUC)与22?°C储存5天组相当(图2B)。进一步分析表明,4?°C储存组血小板的凝血启动延迟时间(lagtime)略短于22?°C组(图2D),尽管差异未达统计学显著性;而血栓生长速率在两组间无明显差异(图2E)。

图2 4?°C储存血小板(PLT)在高剪切条件下胶原诱导的血栓形成能力保持优于22?°C储存。(A)各组血小板通道闭塞百分比;(B)闭塞百分比曲线下的面积(OAUC);(C)各组血小板形成闭塞的频率;(D)各组血小板平均微流控延迟时间(MF lagtime);(E)各组血小板平均微流控增长时间(MF growth time)。

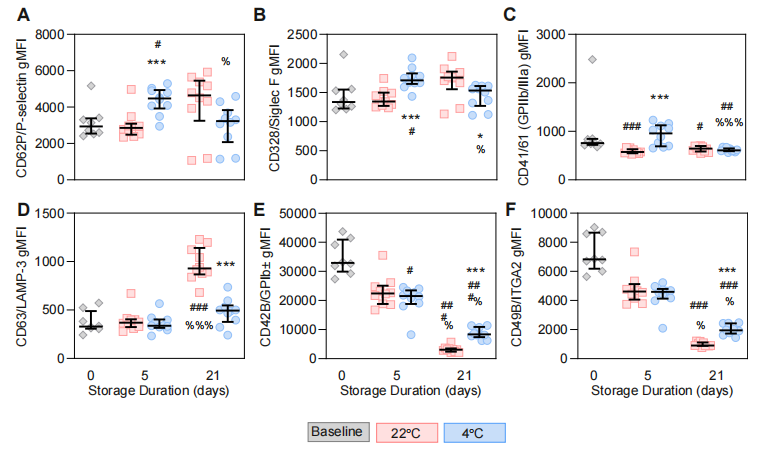

3.在生理剪切力条件下评估储存至第21天的4?°C血小板功能保留情况发现:冷藏血小板在储存第5天时α颗粒动员相关标志物(CD62P、CD328)及激活型GPIIb/IIIa(CD41/61)的表达水平高于22?°C组,但这一差异在第21天时不再显著(图3A–C)。CD63在第5天时两组间无差异,第21天时则22?°C组表达上升。(图3D)CD42b与CD49b在第5天时无显著差异,第21天时4?°C组表达水平高于22?°C组,提示冷藏可能有助于部分关键受体的表达维持(图3E、F)。

图3 低温(4?°C)储存血小板(PLT)在储存第5天显著提高了与α颗粒动员相关的表面受体表达。(A)CD62P(P选择素)、(B)CD328(Siglec F)、(C)CD41/61(GPIIbIIIa,PAC-1)、(D)CD63(LAMP3)、(E)CD42b(GPIbα)及(F)CD49b(ITGA2)的表面表达通过流式细胞术检测,并以几何中位荧光强度(gMFI)表示。

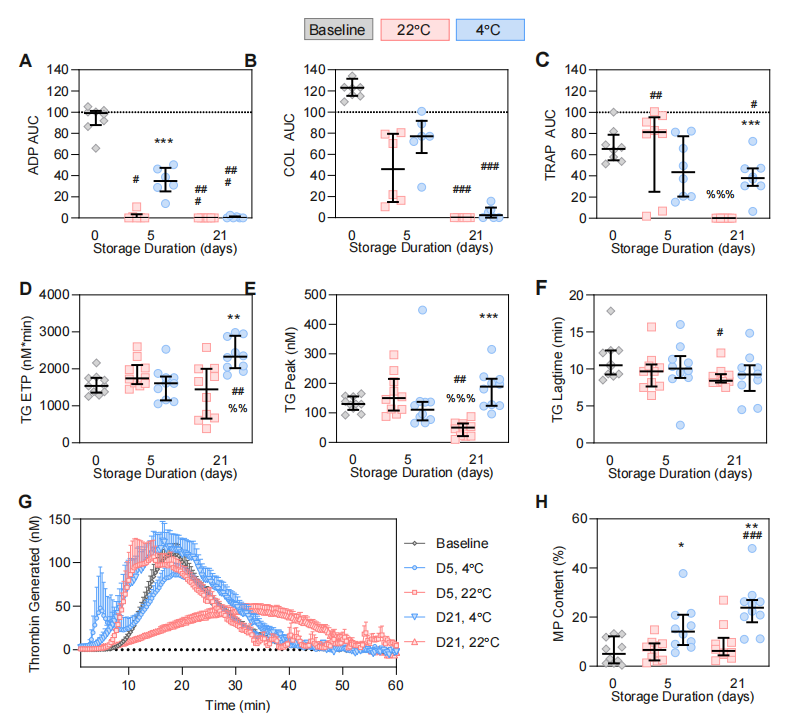

4.与第0天相比,4?°C储存21天的血小板在多个功能指标上显示出一定程度的变化。第5天时,4?°C储存组血小板对ADP和胶原蛋白的聚集反应优于22?°C组(图4A、B),但至第21天时对上述激动剂反应消失,仅对TRAP仍具反应性(图4C)。此外,第21天4?°C储存血小板的凝血酶生成能力增强,表现为ETP及峰值升高(图4D–G)。微粒检测显示4?°C储存可增加血小板衍生微粒(MP)水平(图4H)。黏弹性检测结果表明,第21天4?°C组在外源性和内源性激活条件下的止血功能与第5天22?°C组相当,CFT未见明显变化,MCF保持在基线的约75%。

图4 冷储3周期间血小板对凝血酶激活的应答能力保持稳定。(A–C)显示不同温度储存的血小板在ADP、胶原(COL)和凝血酶受体激动肽(TRAP)刺激下的聚集能力,(D–F)为在基线、第5天和第21天测定的凝血酶生成参数,(G)为所有血小板制品的凝血酶生成曲线,(H)显示血小板产品袋中微粒(MP)大小颗粒的频率。

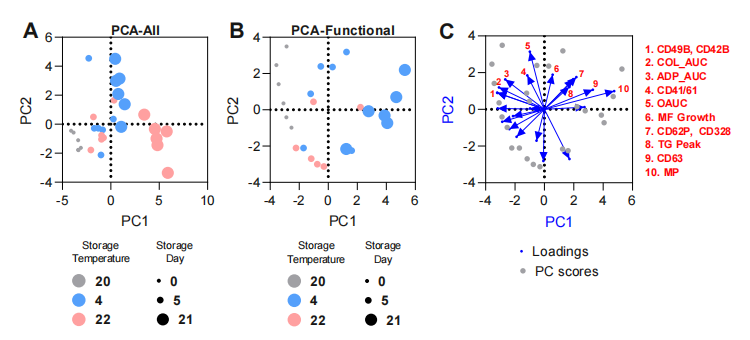

5. 主成分分析(PCA)结果显示,血小板在不同储存条件下呈现出显著可区分的表型特征(图5A)。其中,PC1主要反映储存时长所带来的变化,PC2则代表与储存温度相关的差异。进一步在功能性血小板样本中重复PCA分析后发现,PC2中具有较高正向载荷值的指标可能与储存温度密切相关(图5B)。具体而言,动脉剪切条件下的止血功能指标OAUC对PC2的贡献最大,提示其在区分冷储与室温储血小板功能中具有代表性(图5C)。此外,MF growth、CD41/61、CD328、CD62P、ADP_AUC、TG peak、COL_AUC、CD63、MP、CD49b及CD42b等指标也表现出较强的温度相关性,表明这些参数可作为冷储血小板功能保持的潜在评价指标。

图5 表型、功能、储存时间与储存温度的主成分分析(PCA)结果。(A)展示了全部5个研究组的PCA分析结果(PCA-all);(B)为功能反应性良好的血小板组的PCA分析结果(PCA-functional);(C)显示了PCA-functional中各指标在主成分中的载荷向量值和主成分得分。

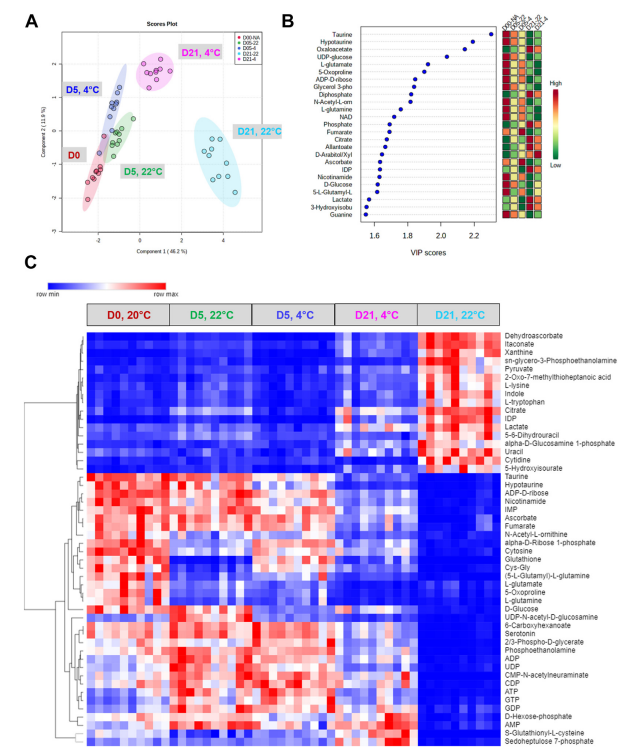

6.与对照组相比,冷储血小板在代谢特征上表现出显著差异。质谱代谢组学分析结果显示,不同储存温度和时程下血小板代谢谱存在明显区分,且差异主要由储存时间驱动(图6A)。进一步分析发现,牛磺酸及其相关代谢通路在区分各组中具有较高的重要性评分,提示其可能作为冷储表型的潜在代谢标志物(图6B)。尽管大多数样本间代谢特征相似,但22?°C储存21天的血小板代谢谱则与其他组显著不同,呈现出独特的代谢模式(图6C)。

图6 显示了储存血小板的代谢特征分析结果。(A)偏最小二乘判别分析(PLS-DA)展示了5个研究组之间明确的代谢区分;(B)投影变量重要性(VIP)评分图揭示了在组间区分中贡献最大的代谢物;(C)基于方差分析(ANOVA)筛选出的前50种差异代谢物的热图,显示了各组代谢谱的层次聚类结果。

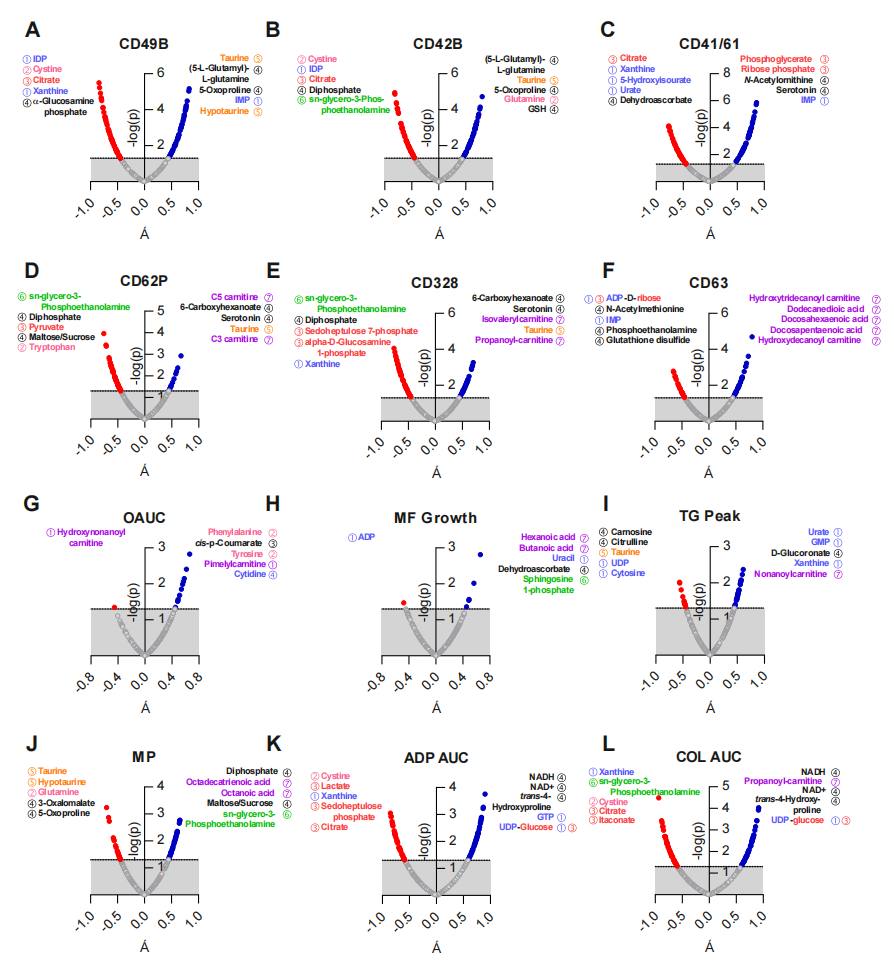

7.与对照组相比,冷储血小板的代谢谱与多项表型和功能指标表现出一定关联性。相关性分析显示,4?°C条件下储存的血小板中,多种代谢物与关键表面受体(如CD49b、CD42b和CD41/61)的表达呈显著相关(图7A–C),而与脱颗粒标志的相关性相对较弱。此外,尽管某些微流控功能指标在主成分分析中贡献较大,但其与代谢物的相关性较低(图7D–F)。与凝血酶生成及聚集功能相关的代谢物数量亦有限(图7G、H)。在与凝血酶生成能力相关的指标中(TG peak和MP),其显著相关的代谢物数量也少于表面受体表达所关联的代谢物(图7I、J)。此外,ADP和胶原(COL)诱导的聚集反应也与一组相似的代谢物谱相关(图7K、L)。

图7 代谢物与4?°C条件下血小板表型与功能指标的相关性分析。(A–F)显示代谢物与表型指标(CD49B、CD42B、CD41/61、CD62P、CD328、CD63)之间的Spearman相关性;(G–L)显示代谢物与功能指标(OAUC、微流控生长、凝血酶峰值TG peak、微粒MP、ADP_AUC、COL_AUC)之间的Spearman相关性。

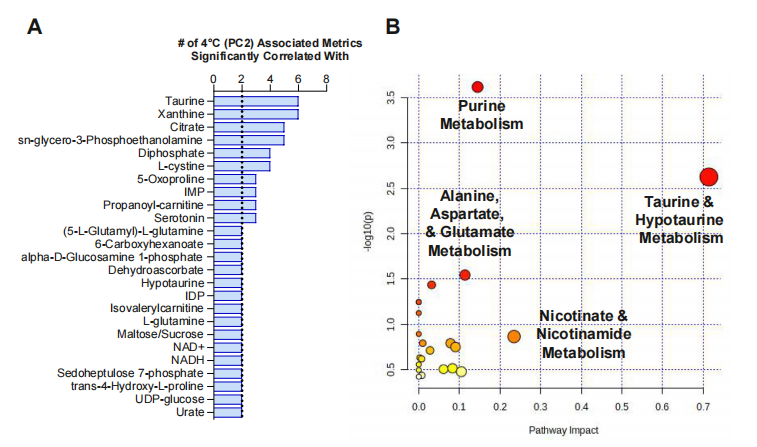

8.进一步对每个指标的前10个代谢物(显著正相关ρ最大的5个与显著负相关ρ最小的5个)进行量化分析,发现共有25种代谢物与12个冷储相关指标中的至少2个呈显著相关(图8A)。值得注意的是,牛磺酸(taurine)和黄嘌呤(xanthine)与其中6个(占50%)指标均存在相关性。对这25种代谢物进行通路富集分析发现,其主要富集于嘌呤代谢以及牛磺酸和亚牛磺酸代谢通路(图8B)。

图8 牛磺酸与冷储血小板(CS-PLT)的表型及功能密切相关。(A)图示显示了与冷储指标反复显著相关(P < 0.05)的代谢物,y轴为具体代谢物名称,x轴表示该代谢物与多少项4?°C相关指标显著相关。(B)MetaboAnalyst分析图展示了上述25种代谢物所涉及的代谢通路。

三、结论

在动脉剪切力作用下,储存21天的4?°C血小板(PLT)形成致闭血栓的速度与储存5天的22?°C血小板相当。与新鲜(第0天)血小板相比,21天4?°C储存的血小板具有增强的凝血酶生成能力,在所有功能检测中表现出与常温血小板(RT-PLT)相当的功能。微流控分析、流式细胞术、凝血酶生成以及聚集实验的关键指标均与4?°C储存密切相关,且这些指标与牛磺酸和嘌呤代谢通路中的代谢物显著相关。在血小板储存期间补充牛磺酸可提高其在流动条件下的止血功能。

四、文献来源

Shea SM, Reisz JA, Mihalko EP, et al. Cold-stored platelet hemostatic capacity is maintained for three weeks of storage and associated with taurine metabolism. J Thromb Haemost. 2024;22(4):1154-1166. doi:10.1016/j.jtha.2023.11.025

血小板贮存袋表面蛋白冠和血小板粘附对血小板贮存损伤影响的研究

编译者:王育 审校者:黄远帅

一、研究背景

血小板浓缩物(PC)是临床输血中不可或缺的输血产品,广泛用于控制严重出血、到涉及遗传性或获得性血小板减少症的疾病,如化疗。血小板在储存过程中会发生一系列生化和功能改变(如活化、形态异常、聚集能力下降等),统称为血小板储存损伤(PSL),这导致血小板存活期仅5-7天(体内存活期8-10天),且输血效果下降,全球长期面临血小板短缺。目前,血小板主要储存在含增塑剂的聚氯乙烯(PVC)袋中,但其疏水性表面易引发蛋白质吸附(如纤维蛋白原)和血小板黏附,进而激活血小板,被认为是加剧 PSL 的重要原因。因此,开发具有生物相容性的亲水性涂层材料,减少蛋白质吸附和血小板黏附,成为改善血小板储存质量的研究重点。本研究旨在明确蛋白质吸附和血小板黏附对 PSL 的具体影响,通过筛选亲水性涂层材料,评估其在长期储存中对血小板质量的作用,并结合蛋白组学分析揭示储存袋表面蛋白冠与PSL的关联。

二、主要结果

1.亲水性涂层的筛选与优化

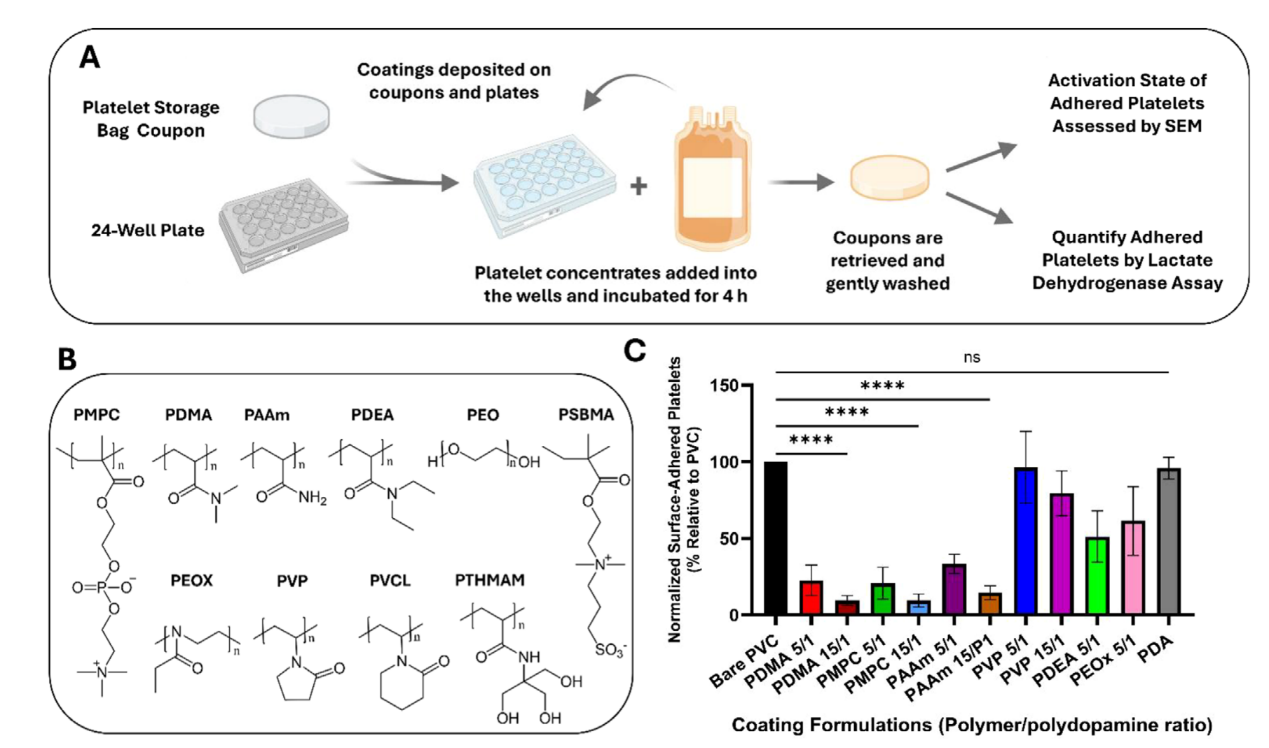

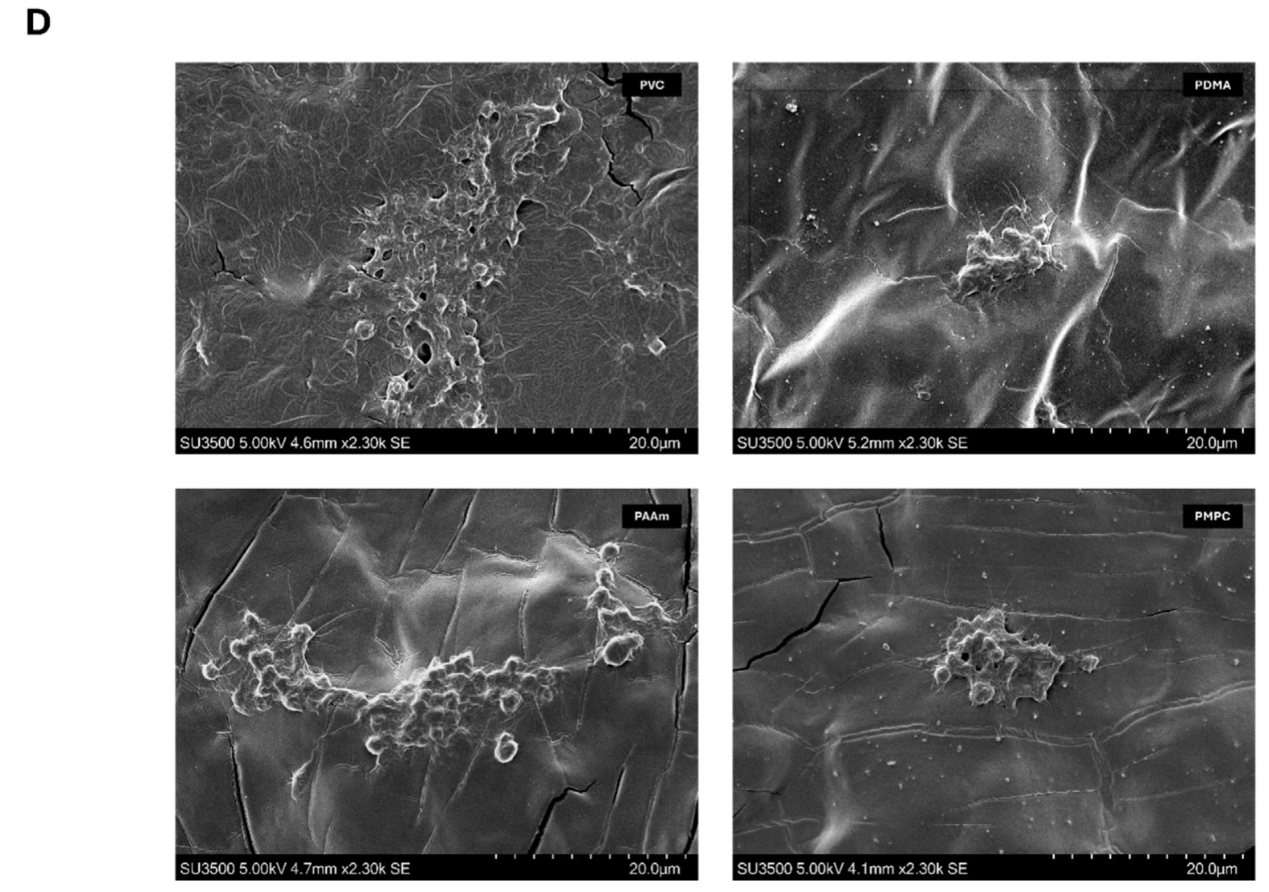

研究通过筛选多种亲水性聚合物与聚多巴胺(PDA)的复合涂层,发现聚(N,N - 二甲基丙烯酰胺,PDMA)、聚(2 - 甲基丙烯酰氧乙基磷酸胆碱,PMPC)、聚丙烯酰胺(PAAm)与PDA以15:1比例混合时,抗血小板黏附和蛋白质吸附效果最佳:①可减少血小板黏附达 90% 以上,纤维蛋白原、人血清白蛋白(HSA)等蛋白质吸附减少>99.5%(图 1);②扫描电镜(SEM)显示,未涂层 PVC 表面可见大量血小板聚集,而涂层表面血小板极少,且聚集规模显著减小(图1D)。

图1血小板储存袋防粘连涂层的筛选

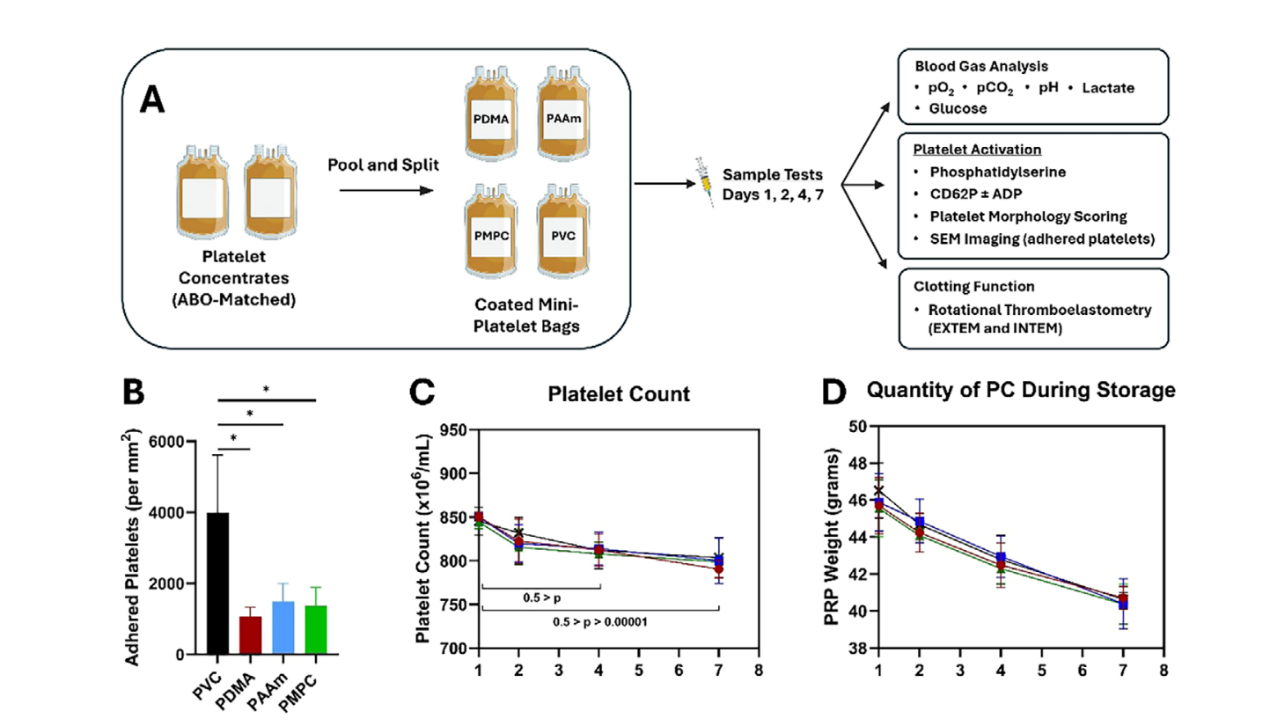

2.涂层储存袋的长期储存效果

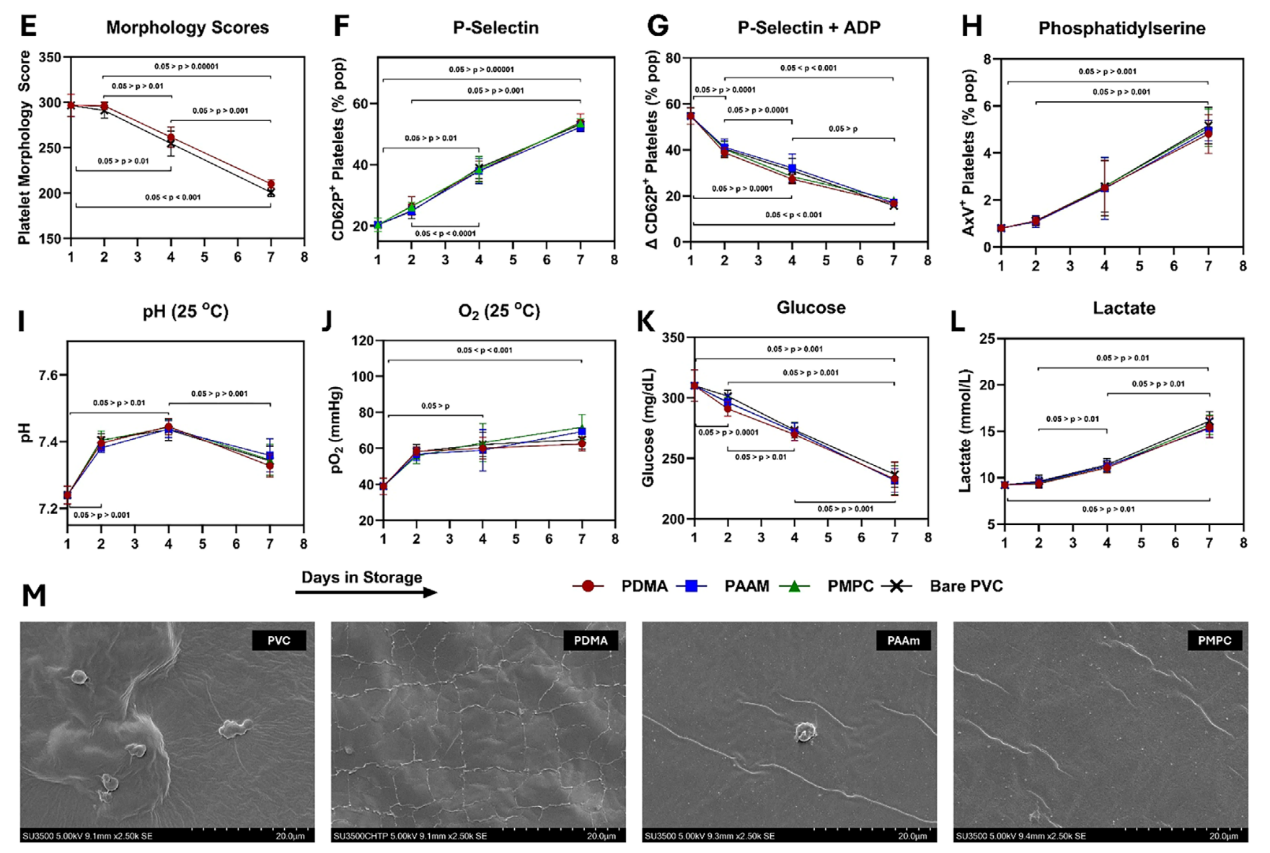

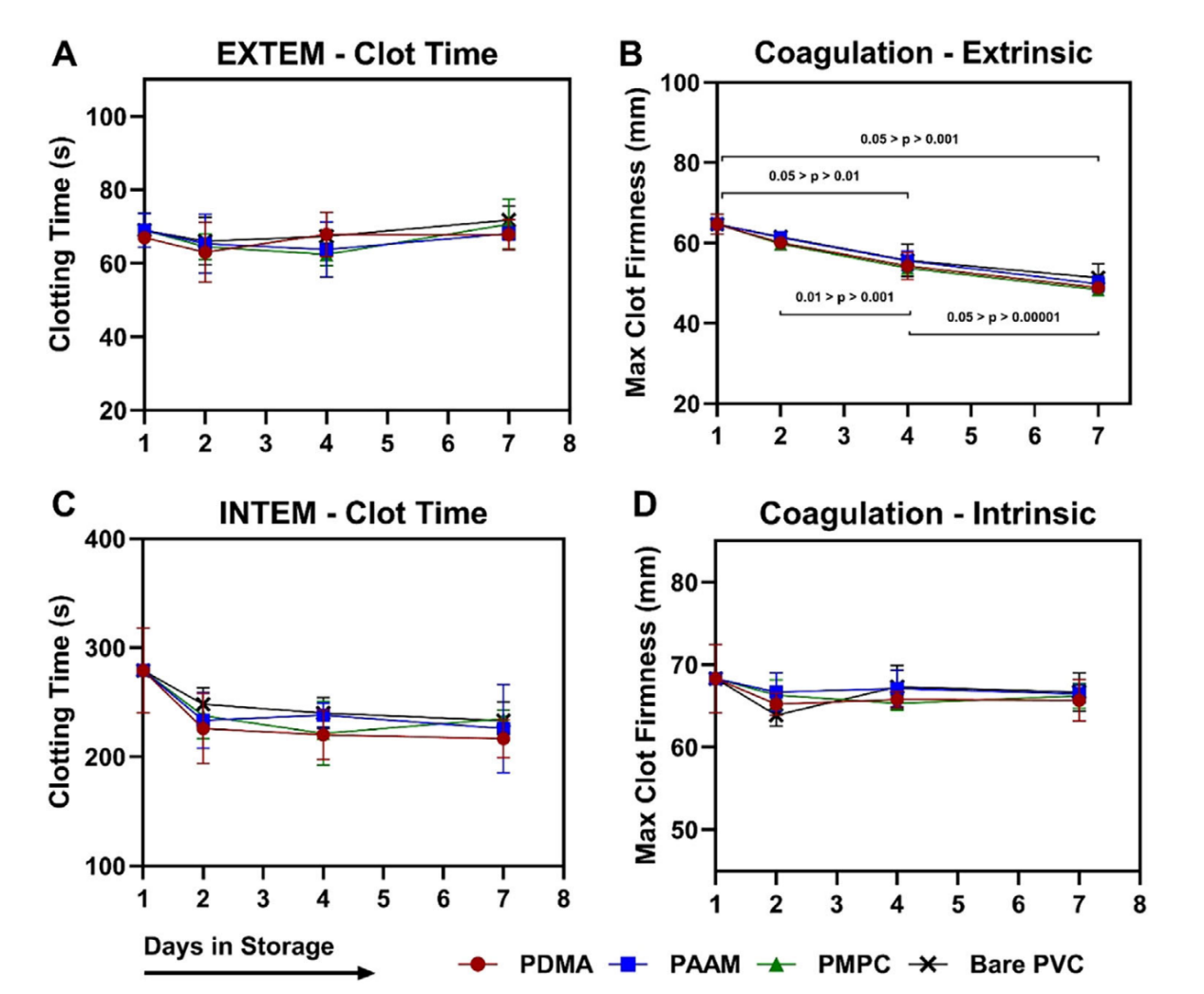

将上述最优涂层应用于 45mL 迷你储存袋,在标准血库条件(22±2℃,持续轻柔振荡)下储存 7 天,结果显示:①涂层袋的血小板黏附量较未涂层 PVC 袋减少 60% 以上(PDMA 组),但血小板质量指标(如活化标志物 P - 选择素表达、形态评分、代谢指标 pH / 葡萄糖 / 乳酸)与未涂层袋无显著差异(图 2)。②凝血功能(通过旋转血栓弹力法检测)在涂层和未涂层袋间无统计学差异(图 3)。

图2 PVC和聚合物-PDA涂层袋中血小板储存质量的比较

图3 抗粘连储存装置中血小板的ROTEM分析

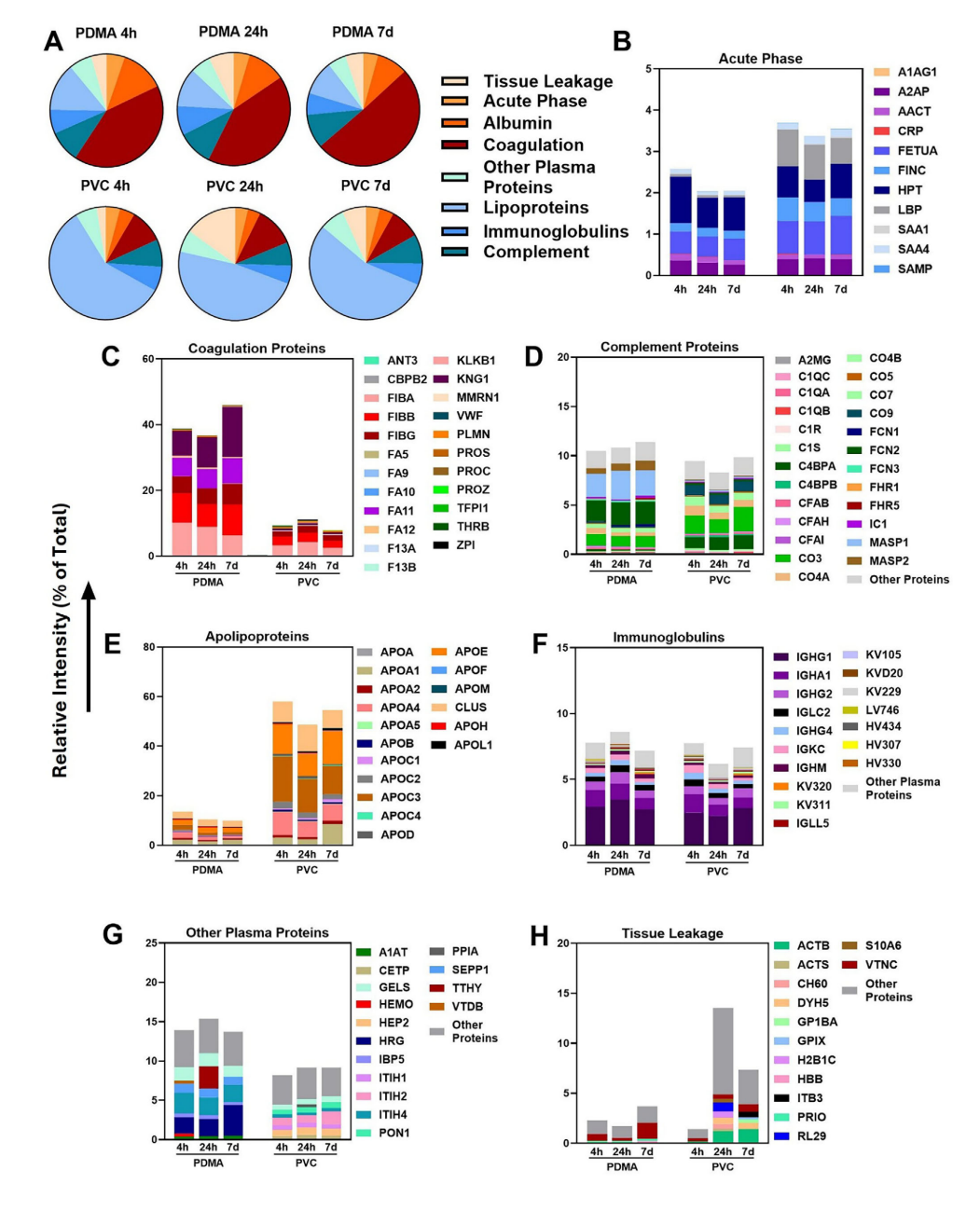

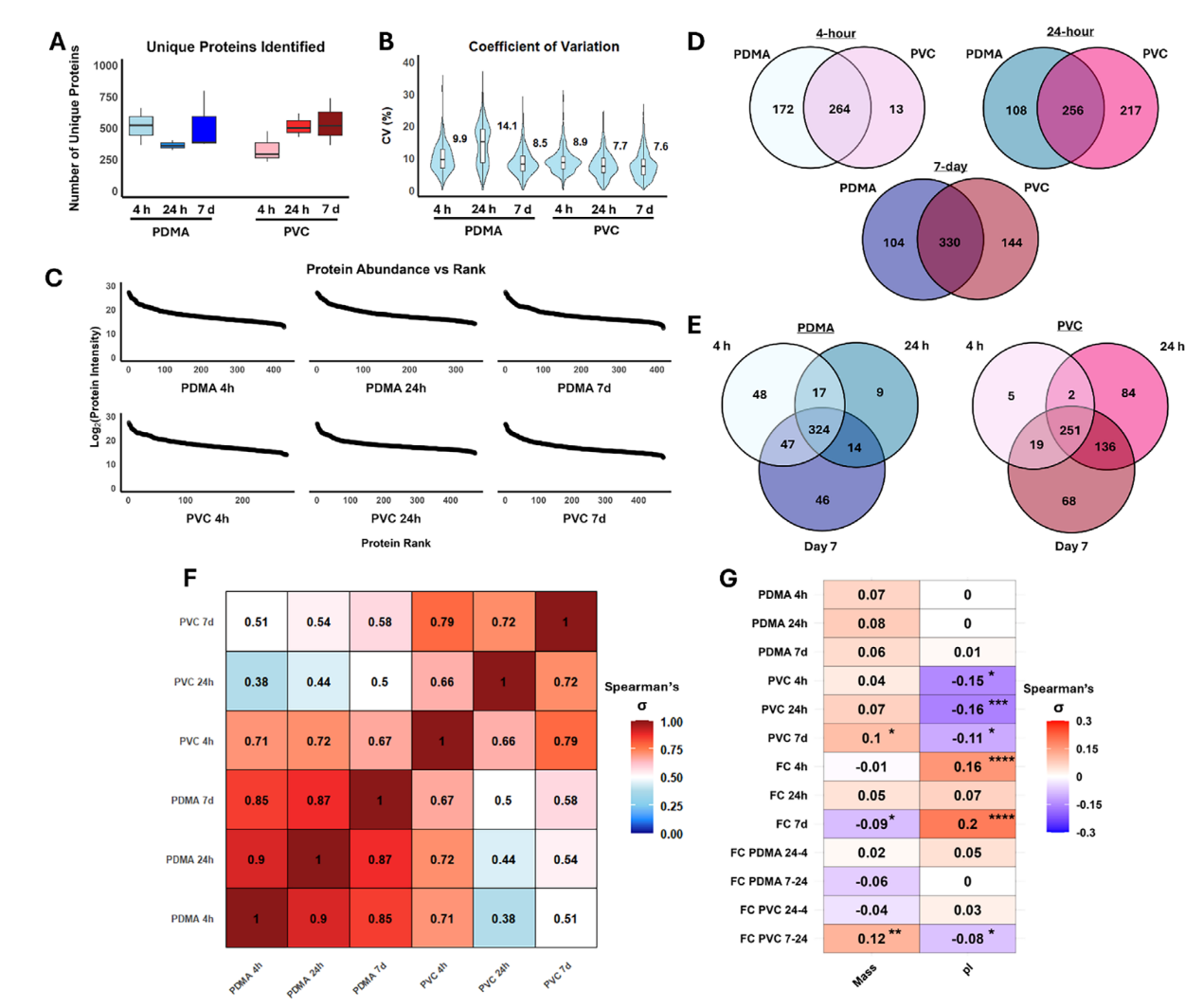

3. 蛋白冠的蛋白质组学分析

对涂层(PDMA)和未涂层 PVC 袋表面的蛋白冠(血液与材料接触后形成的蛋白质层)进行分析,发现:①表面富集凝血相关蛋白(如纤维蛋白原、凝血因子 XI),未涂层 PVC 袋则富集疏水性蛋白(如载脂蛋白、细胞碎片)(图 4)。②蛋白冠组成随储存时间动态变化,但与血小板质量无显著相关性(图 5)。

图4 PDMA/PDA包被和未包被小型PVC血小板储存袋上7天内形成的蛋白质冠的分析

图5 未涂层PVC和PDMS涂层血小板储存袋的蛋白质组学数据概述

三、结论

亲水性涂层(如 PDMA/PDA 15:1)可有效减少血小板黏附和蛋白质吸附,且生物相容性良好,不影响血小板的气体通透性和基本功能;尽管涂层显著减少了血小板黏附,但未改善血小板储存损伤(PSL),提示血小板黏附可能不是 PSL 的主要驱动因素;蛋白冠组成差异与血小板质量无关联,需进一步探索蛋白质构象变化(如变性)或其他因素(如增塑剂浸出、氧化应激)对 PSL 的影响;改善血小板储存质量需超越 “减少黏附” 的单一策略,未来可探索引入抗氧化剂(如一氧化氮)等主动干预手段。

四、文献来源

Pereyra N, Yu K, Rogalski J, Da Silva TO, Golesorkhi P, Goldstein M, Devine DV, Kizhakkedathu JN. Investigation on the Influence of Protein Corona and Platelet Adhesion on Storage Bag Surface on the Platelet Storage Lesion. Adv Healthc Mater. 2025 Jun 23:e2501217. doi: 10.1002/adhm.202501217. Epub ahead of print. PMID: 40548461.