输血常见疾病理论研究新进展

中国输血协会临床输血管理学专业委员会组稿

空军军医大学第一附属医院输血科组织编译

引言

本期输血医学新进展关注的是镰刀型贫血症、输血不相容患者输血、深静脉血栓的国际研究新进展。分享的三篇文章分别发表在BLOOD、Advanced Science、Nature Communications杂志上,研究者们尤其是从基础研究的角度深入探讨了这些相关疾病的新进展,包括发病机制、预防措施和诊疗新技术,这对我们的基础研究和临床实践均有很好的启发。

镰状细胞病新的病理机制:变形能力低的红细胞亚群诱发内皮细胞炎症

研究背景

研究者探讨了镰状细胞病(SCD)的独特病理机制,强调了由单一的β-球蛋白基因突变引起的异常镰状血红蛋白的形成。这种异常血红蛋白在缺氧状态下聚合,导致红细胞(RBC)变形能力下降,进而产生典型的“镰刀”外观。传统上,镰状细胞被认为通过阻塞微循环导致血管阻塞和脏器损伤,但研究者指出,这一观点需要扩展,以包括与内皮细胞(EC)激活相关的促粘附、促凝血和炎症性血管病理。此外,研究者提到,尽管已有研究表明镰状红细胞的生物物理特性会影响SCD的血管病理,但镰状红细胞的低变形能力与内皮功能障碍之间的直接联系尚未得到充分探讨。当前的理论并未直接将镰状红细胞的变形能力下降与内皮功能障碍联系起来,因此,研究者提出需要新的病理生理理解,以解释即使在高氧化的动脉循环中,SCD血管病理仍然存在的现象。通过结合微流体实验、计算模型和单细胞RNA测序,研究者旨在揭示镰状红细胞的生物物理变化如何直接导致内皮功能障碍。

主要结果

在这项研究中,结果表明药理脱水和镰状红细胞(sRBCs)在模拟小静脉的内皮化微流体装置中,导致内皮细胞的炎症显著增加。具体而言,暴露于sRBCs和药理脱水红细胞(pdRBCs)的内皮细胞表现出相较于健康红细胞(hRBCs)有更高的VCAM-1和E-selectin表达,且这种表达随着sRBCs或pdRBCs数量的增加而增强,尤其是在分叉处和最小通道内。此外,计算模拟显示,sRBCs在流动中表现出更强的边缘化现象,并引起局部壁面剪切应力波动,这些波动在存在sRBCs时显著增加,表明sRBCs的存在对血流动力学产生了重要影响。进一步的实验结果显示,在模拟大静脉的微流体装置中,pdRBCs在血管壁附近的移动比例显著高于hRBCs,且内皮细胞的VCAM-1和E-selectin表达随着sRBCs数量的增加而增加。值得注意的是,当pdRBCs作为少数群体存在时,内皮细胞的炎症标志物表达更为显著,这支持了sRBCs和pdRBCs在微流体环境中对内皮细胞的影响机制。单细胞RNA测序分析进一步揭示了内皮细胞的基因表达特征。细胞在暴露于不同红细胞悬浮液后转录组的变化,显示pdRBCs的存在促进了与内皮激活相关的基因表达上调,强调了红细胞变形能力对血流和内皮功能的影响。

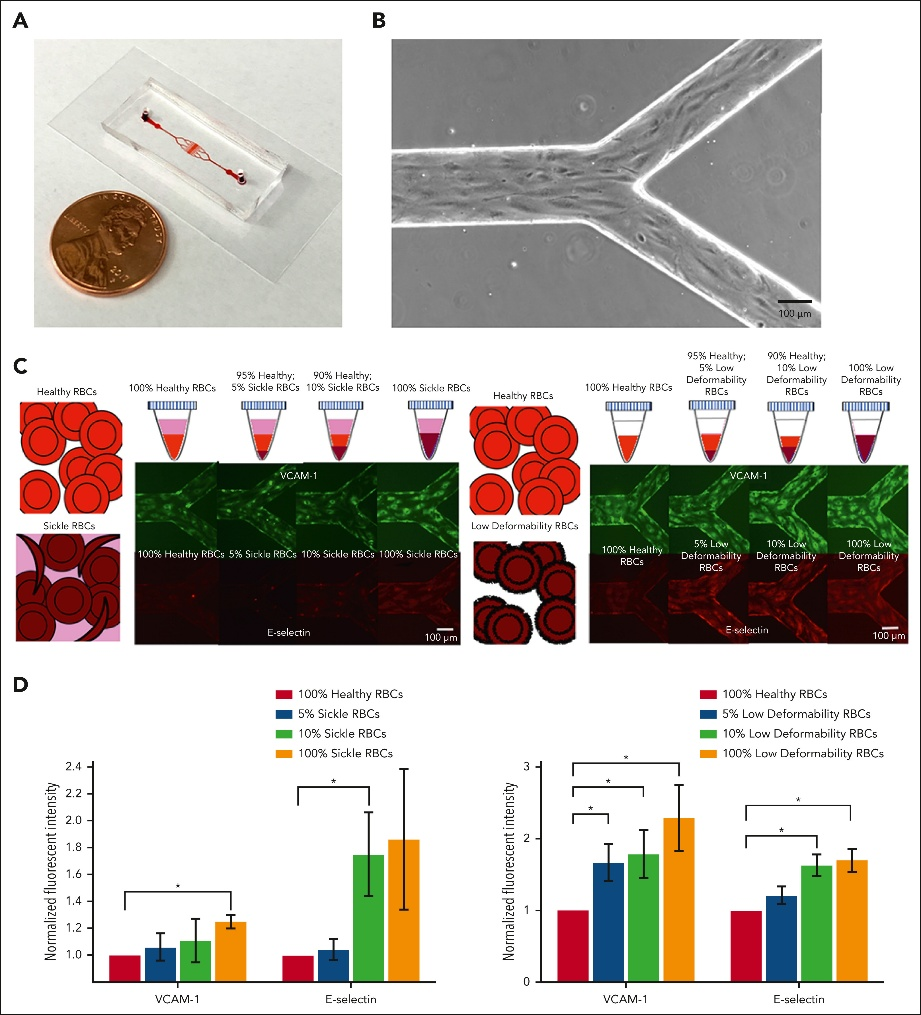

图1. 镰状红细胞和内皮细胞在微流体装置中模拟的小静脉的最小通道

A. 微流体装置的宏观视图,该装置设计用于模拟小至中等静脉,最小通道直径约为30微米。B. 在10倍放大下,显示了与人脐静脉内皮细胞完全内皮化的小至中等静脉模拟微流体装置的初始分支点的明场显微镜图像。C. 在微流体装置的第一个分支点,健康对照红细胞与含有不同数量(5%、10%和100%)镰状红细胞(左图)和经过霉素处理的、变形能力较差的红细胞(右图)进行4小时灌注后,内皮细胞中VCAM-1(绿色)和E-选择素(红色)的表达情况。D. 图示化表示了在第一个分支点暴露于健康红细胞(红色)和含有不同数量镰状红细胞(左图)及霉素处理的、变形能力较差的红细胞(右图)的内皮细胞中,VCAM-1和E-选择素的平均标准化荧光强度。

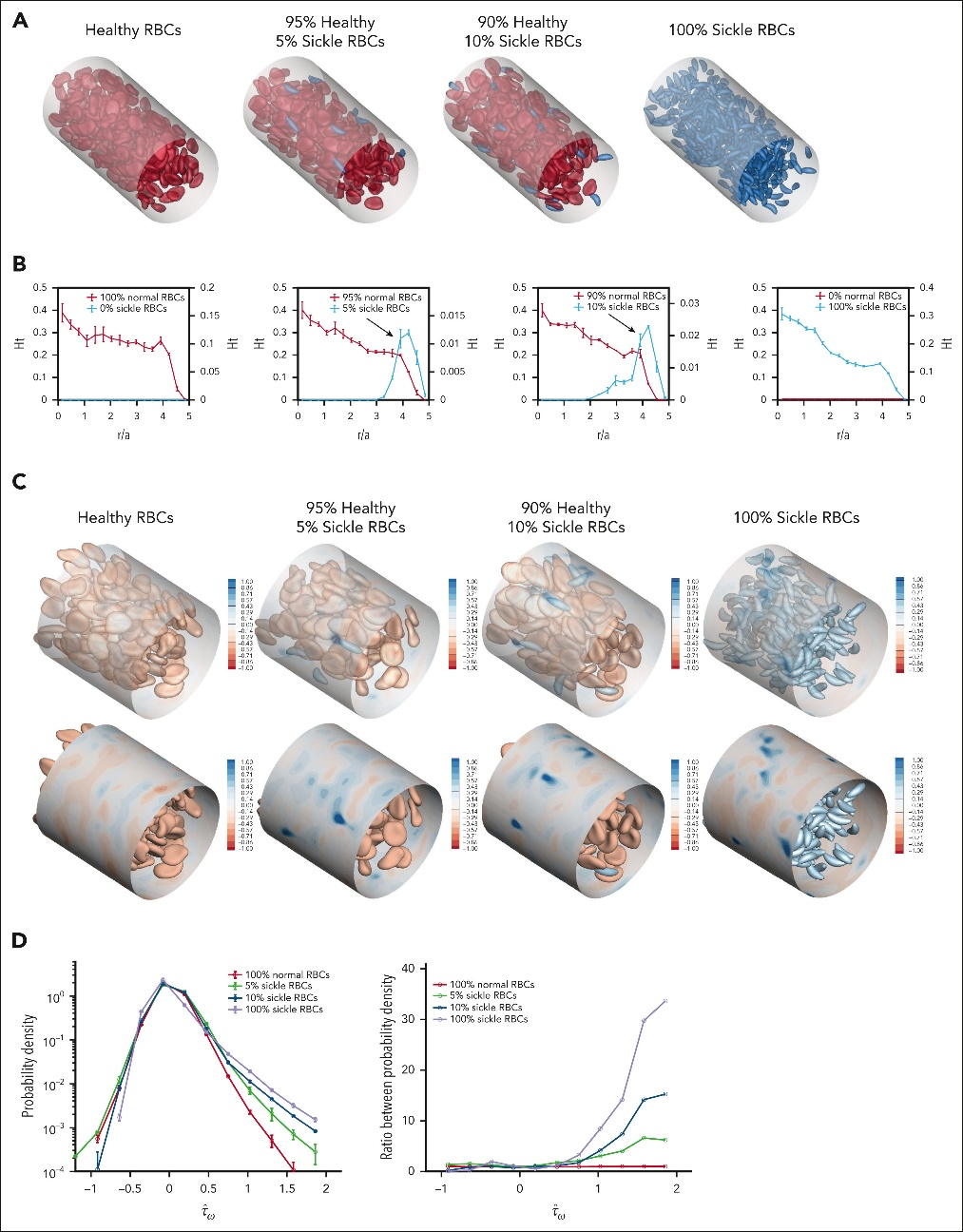

图2. 镰刀型红细胞亚群在计算模拟中表现出增加的边缘化并诱导局部壁面剪切应力波动

A. 从计算模拟中获得的红细胞悬浮液快照的角度视图。B. 健康红细胞(红色)和镰刀型红细胞(蓝色)在含有0%、5%、10%和100%镰刀型红细胞的红细胞悬浮液中的稳态径向血细胞比容(Ht)分布曲线。C. 健康红细胞(左侧)、含有5%(第二)和10%(第三)镰刀型红细胞的二元悬浮液以及100%镰刀型红细胞(右侧)所诱导的额外壁面剪切应力的空间分布快照。D. 不同镰刀型红细胞比例诱导的额外壁面剪切应力的概率密度分布曲线(左侧),概率密度比(右侧)。

主要结论

这篇研究探讨了SCD中红细胞变形能力下降如何直接导致内皮功能障碍。研究表明,变形能力差的镰状红细胞通过机械转导机制影响内皮细胞,独立于微血管阻塞、粘附或溶血等传统机制。通过在微流体设备中进行的实验,研究发现镰状红细胞或药理性脱水的健康红细胞在与内皮细胞的相互作用中,导致了内皮细胞表达炎症标志物(如VCAM-1和E-selectin)的上调。这种炎症反应与红细胞在血管壁的聚集(边缘化)和局部剪切应力的增加密切相关。此外,研究还利用计算模拟和单细胞RNA测序(scRNA-seq)技术,揭示了内皮细胞在接触不同变形能力的红细胞后,基因表达的明显变化。研究表明,当内皮细胞暴露于含有少量低变形能力红细胞的混合悬浮液时,内皮细胞展现出更显著的炎症反应。这些结果为SCD的病理生理机制提供了新的视角,强调了红细胞的生物物理特性在内皮功能障碍中的重要作用。

编译者:刘志新 陈要臻 尹文

原文链接:Less-deformable erythrocyte subpopulations biomechanically induce endothelial inflammation in sickle cell disease. Blood. 2024 Nov 7;144(19):2050-2062.

(中科院1区,IF:21)

红细胞膜包裹纳米颗粒在不相容输血中的应用研究

研究背景

在现代医学中,输血是挽救生命的重要手段,尤其是在外伤、手术或危急医疗情况下。然而,血液供应的不足以及血袋保存不当等问题,严重威胁着血液的可及性。尽管目前对血型匹配的要求越来越严格,但在临床急救中,因缺乏合适的血型,仍然不可避免地需要进行不相容的输血。因此,开发能够克服不相容输血的有效策略,对于挽救生命和缓解全球血液供应紧张至关重要。目前,针对不相容输血的策略主要集中在转化或屏蔽红细胞表面的不相容抗原。传统的方法如酶处理,虽然有效,但成本高且转化后的红细胞仍可能存在不相容性问题。此外,赋予红细胞“隐身”特性以阻止免疫系统识别的策略,可能会导致化学污染和细胞膜流动性降低。因此,研究者们开始探索细胞膜伪装纳米颗粒的应用,这种方法通过模仿源细胞的特性,能够有效捕获与不相容输血相关的抗体,从而为不相容输血提供新的解决方案。

主要结果

本研究的结果表明,红细胞纳米颗粒(RBC-NP)提供了一种安全且有效的策略,以克服不兼容的输血问题。通过中和与不兼容血液相关的抗体,RBC-NP能够在紧急情况下为缺乏兼容红细胞的输血提供解决方案。这一方法在临床应用中展现出良好的前景,尤其是在医院或血库无法提供足够的兼容红细胞的情况下。此外,研究还发现RBC-NP能够有效阻止IgG介导的红细胞清除,并在不同血型的输血中发挥作用。通过中和特定的IgM抗体,RBC-NP使得在紧急情况下可以安全地输注不兼容的供体红细胞。这一策略不仅能够拯救生命,还能在全球血液供应紧张的情况下改善患者的健康状况,且具有广泛的应用潜力。

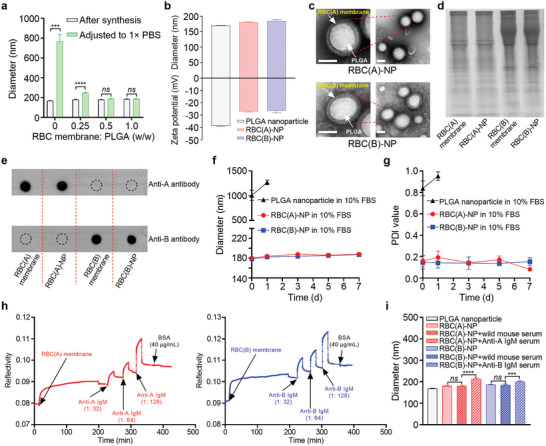

图1. 红细胞纳米颗粒(RBC-NP)的制备与表征

a. 红细胞纳米颗粒(RBC-NP)的水动力学尺寸,显示了不同红细胞膜与PLGA纳米颗粒的配比。b. 合成后PLGA纳米颗粒、RBC(A)-NP和RBC(B)-NP的直径和ζ电位。c. RBC(A)-NP和RBC(B)-NP的透射电子显微镜(TEM)图像。d. 在等效蛋白浓度下,RBC(A)膜、RBC(A)-NP、RBC(B)膜和RBC(B)-NP的SDS-PAGE蛋白分析。e. RBC(A)膜和RBC(A)-NP中表达的抗原A,以及RBC(B)膜和RBC(B)-NP中表达的抗原B。f. 监测PLGA纳米颗粒、RBC(A)-NP和RBC(B)-NP在10% FBS中的胶体稳定性。g.单分散性。h. 通过表面等离子共振(SPR)测量RBC(A)膜与不同稀释度的抗A IgM血清或RBC(B)膜与不同稀释度的抗B IgM血清之间的相互作用。i. 在添加相应的抗A或抗B IgM血清前后,RBC(A)-NP或RBC(B)-NP的直径变化。

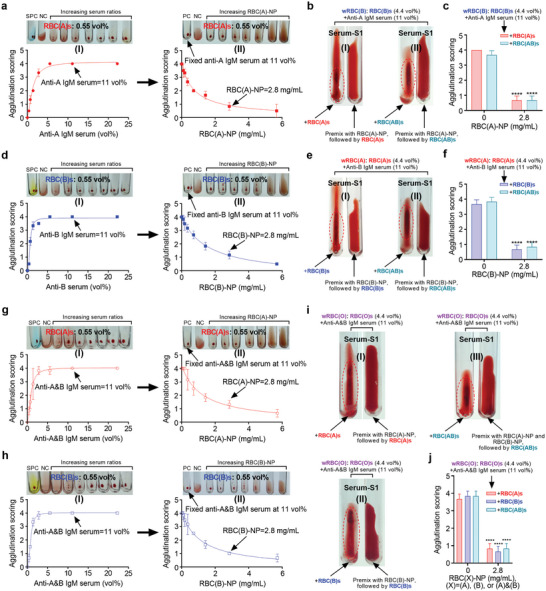

图2. RBC-NP阻断了相应IgM介导的不相容输血

a. 采用1:128稀释度的抗A IgM血清与0.55 vol%的RBC(A)进行的凝集实验。 b. wRBC(A)成功与0.55 vol%的RBC RBC(B)进行输血。c. 对(b)中凝集评分的统计分析结果。 d. 采用1:128稀释度的抗B IgM血清与0.55 vol%的RBC进行的凝集实。e. wRBC(A)成功与0.55 vol%的RBC(B)(I)或RBC(AB)(II)进行兼容输血。f. 对(e)中凝集评分的统计分析结果。

主要结论

这项研究开发了一种红细胞膜包覆的纳米颗粒(RBC-NP)平台,旨在解决临床上不兼容血液输血的问题。通过将不同血型(A型或B型)的红细胞膜包覆在聚乳酸-聚乙二醇酸(PLGA)纳米颗粒上,这一新型纳米平台能够特异性捕获相应的抗A或抗B IgM抗体,从而降低这些抗体的水平,使得不兼容的血液输血成为可能。此外,该平台还能够中和抗红细胞IgG抗体,延长不兼容供体红细胞在体内的循环时间。研究结果表明,使用过期红细胞制备的纳米颗粒在有效性方面与新鲜红细胞制备的纳米颗粒相似,且在急性失血小鼠模型中未增加炎症、补体激活或凝血障碍的风险。总体而言,该研究展示了RBC-NP作为一种安全有效的策略,能够中和与不兼容血液输血相关的抗体,进而实现不同血型之间的输血兼容性。这一创新的纳米平台在紧急情况下有望改善血液供应不足的问题,并为临床输血提供新的解决方案。这一机制的发现为SCD的治疗提供了新的思路,可能有助于开发针对红细胞物理特性的治疗策略。

编译者:吴晓双 陈要臻 尹文

原文链接:Red Blood Cell Membrane-Coated Nanoparticles Enable Incompatible Blood Transfusions. Adv Sci (Weinh). 2024 Aug;11(29): e2310230.

(中科院1区,IF:14.30)

创伤后患者深静脉血栓的蛋白质组分析和临床应用研究

研究背景

深静脉血栓形成(DVT)是创伤后导致发病率和死亡率上升的主要原因之一,尤其在创伤患者中更为常见。研究表明,DVT与多种风险因素相关,包括年龄、活动受限、手术和住院等。创伤患者由于受伤模式和活动受限,DVT的风险显著增加,尤其是创伤后深静脉血栓被认为是成人群体中最重要的临床问题之一。创伤后深静脉血栓的发生率在中国可高达40%,因此其对公共健康构成了严重威胁。目前,创伤后深静脉血栓的诊断和治疗主要依赖于静脉血栓栓塞(VTE)的管理方法,通常通过D-二聚体检测和超声成像来进行诊断。然而,D-二聚体在创伤后患者中的应用效果尚不明确,且手术可能导致二次创伤,使得在住院和围手术期内对血栓的预防和早期诊断变得更加复杂。因此,识别创伤后深静脉血栓的生物标志物对于早期诊断和适当管理至关重要。代谢组学作为一种新兴的生物标志物发现方法,能够为疾病的病理、治疗和早期诊断提供重要见解。尽管已有研究发现与VTE相关的代谢改变,但对创伤后深静脉血栓的整体代谢变化的理解仍然有限。

主要结果

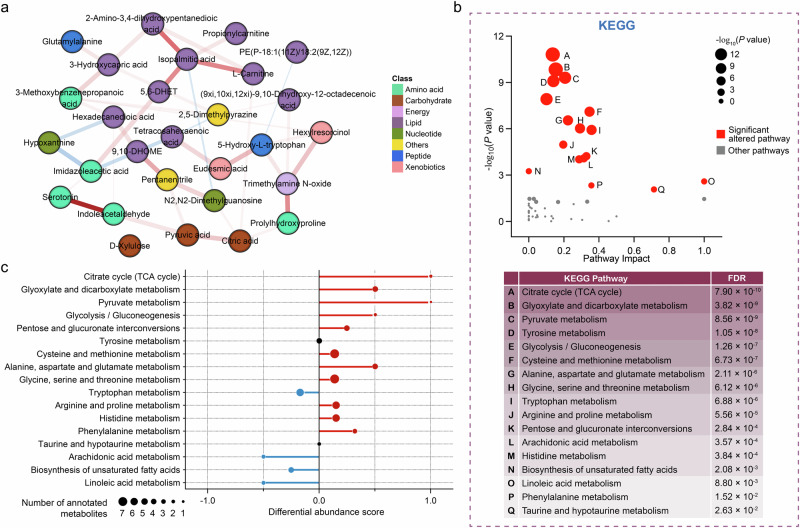

本研究共纳入680名患者,其中580名为发现队列,100名为验证队列。通过严格的纳入和排除标准,研究者从发现队列中选取了252名确诊为事件性下肢深静脉血栓(pt-DVT)的患者作为病例组,328名无DVT的患者作为对照组。经过代谢物的MS/MS鉴定和数据过滤,最终确定了326种在所有批次中可重复检测的代谢物,并将其分为8个功能组。通过主成分分析(PCA)和正交偏最小二乘判别分析(OPLS-DA),识别出96种对组间差异有显著贡献的代谢物,并最终确定28种显著变化的代谢物,这些代谢物在pt-DVT组与对照组之间存在明显差异。在代谢通路分析中,307种代谢物被映射到52条KEGG通路中,发现17条显著失调的通路,涉及氨基酸代谢、碳水化合物代谢和脂质代谢。特别是,氨基酸代谢相关的6条通路活性显著升高,而与脂质代谢相关的3条通路活性则显著降低。此外,研究还识别出两组典型的临床特征:一组是与血小板相关的增加群体(PLT cluster),另一组是与红细胞相关的减少群体(RBC cluster)。这些发现表明,pt-DVT患者存在大规模的代谢失调,并且PLT和PCT可能成为临床诊断pt-DVT的有前景的标志物。

图1. 本研究的设计与分析工作流程

a. 本研究的设计方案。b. 本研究的分析工作流程。OPLS-DA,正交偏最小二乘判别分析;DSPC,去偏稀疏部分相关;ROC,受试者工作特征曲线。

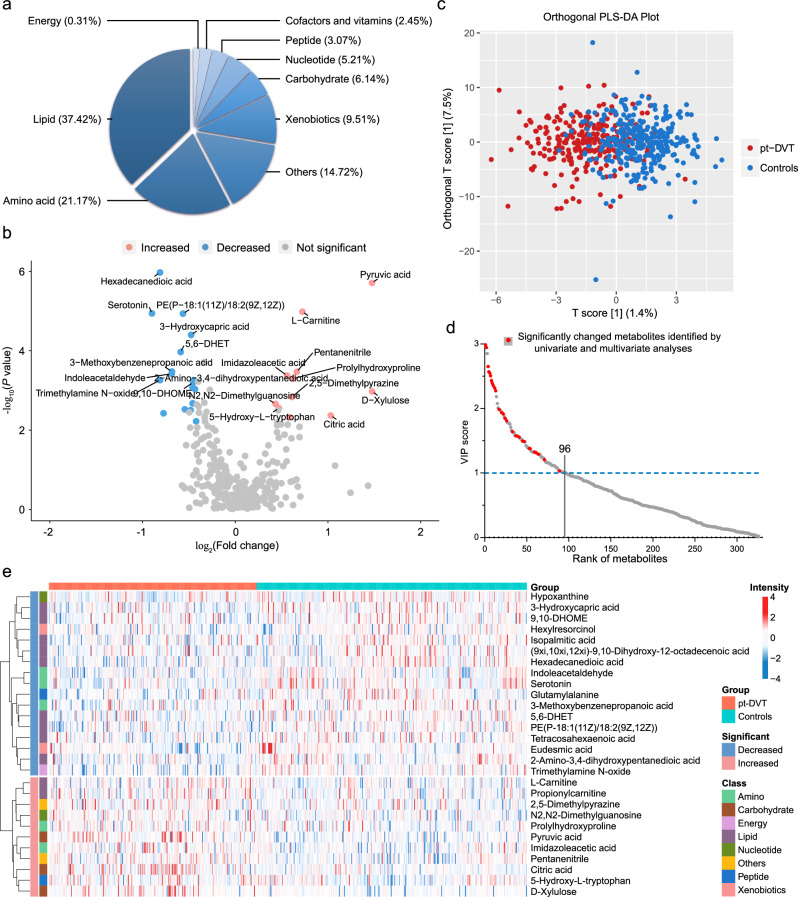

图2. 深静脉血栓形成(pt-DVT)患者与对照组的代谢谱分析

a.部分显示了代谢物在途径基础类别中的分布。B.部分为差异代谢物的火山图,采用Benjamin-Hochberg假发现率(FDR)方法处理多重比较。C.部分展示了正交偏最小二乘判别分析(OPLS-DA)得分的图示。D.部分为OPLS-DA模型的变量重要性投影(VIP)得分,红点表示在pt-DVT患者中显著改变的代谢物。E.部分为28种差异代谢物在个体间的热图,红色表示在pt-DVT患者中增加的代谢物,蓝色表示减少的代谢物。

图3 多种代谢通路在pt-DVT中的失调

a. 显示了28种显著改变的代谢物的去偏差稀疏部分相关(DSPC)网络。b. pt-DVT患者中经历显著变化的代谢通路。c. 针对pt-DVT的代谢变化进行的基于通路的分析。

主要结论

研究者们探讨了创伤后深静脉血栓形成患者的血浆代谢组学和蛋白质组学的综合特征。研究涉及680名创伤患者,旨在识别与深静脉血栓相关的代谢变化及其功能。研究发现28种代谢物和2个临床参数簇与深静脉血栓相关,并开发了一个包含9种代谢物的生物标志物面板,能够高效预测深静脉血栓。此外,代谢组学和蛋白质组学的整合分析表明,糖酵解/糖异生-三羧酸循环的上调可能通过调节红细胞中的活性氧(ROS)水平促进血栓形成,提示干预这一过程可能成为深静脉血栓的潜在治疗策略。整体而言,本研究全面阐明了深静脉血栓的代谢和血液学失调,并提供了早期检测的潜在生物标志物。这项研究的结果为深静脉血栓的早期诊断和管理提供了新的视角,强调了代谢组学在临床应用中的重要性。

编译者:王雅芬 陈要臻 尹文

Integrated landscape of plasma metabolism and proteome of patients with post-traumatic deep vein thrombosis. Nat Commun. 2024 Sep 7;15(1):7831.

(中科院1区,IF:14.7)